『未来学の基礎と検証』シリーズ第1回 - 2 (/4) 藤井論文、20年前の論文を読む

予告どおり、前回からこのブログ内での「連載シリーズ」として試みる事にした、『未来学の基礎と検証』シリーズ第1回の中の 『藤井論文、20年前の論文を読む 2 (/4)』として、本日は続き部分、

「裏切られた必然」をお届けしたいと思う。

論文の第2回、収録部分については、

古典的マルクス主義者の資本主義社会に関する予測が如何に外れてきたか、を歴史的に概観している。

古典的マルクス主義者によれば、資本主義というのは、何よりも資本が自己増殖してゆくプロセスである。

それは資本が労働者を搾取し、窮乏化させてゆくシステムでもある。

それ故に、資本主義社会では、本来の消費者たる労働者の購買力がドンドン減少してゆき、資本主義社会全体として過剰生産になり、すなわちモノが売れないで大不況となり、資本主義は滅んでゆくという運命にある。

現実には、19世紀中葉にマルクスがイギリスにおいて観察したところの資本主義は、暫時、変化、進化を遂げ、まさに古典的マルクス主義者の予測を裏切るような形で発展してきた。

即ち、労働者の権利を認め、中産階級を拡大し、勤労者階級の購買力を伸長させ、過剰生産による大恐慌が来ないような仕組みを発展させていったのである。

つまり、修正資本主義が誕生し、労働運動、社会主義運動の要求を資本主義社会の枠内で徐々に実現していったのである。

それ故に、先進資本主義国においては、マルクス主義的革命理論は全く有効性を失ってしまった。

第二次世界大戦後、修正資本主義という考え方は、ほぼ全ての先進国に行き渡り、先進国内における、労働者の生活水準は目に見えて改善していった。

マルクス主義は、労働者階級から見向きもされなくなっていったのである。

以上が、第2回目の論文の趣旨である。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 以下は、10ページの論文記事を4回に分けてお届けするシリーズの第2回分である。

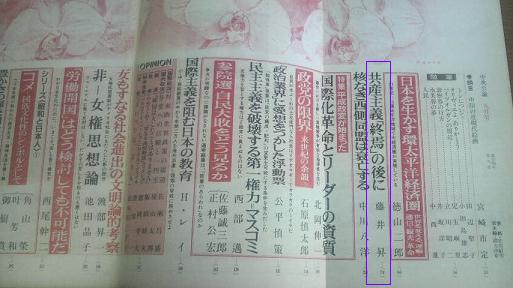

(中央公論1989年9月号掲載論文 『共産主義「終焉」の後に 』 より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【 3.裏切られた必然 】

共産主義が終焉するに至った構造的理由は以上見てきた通りであるが、次に歴史的経緯として、共産主義というユートピア思想がいかにその魅力を失ってきたかを検討してみよう。

説明の都合上、先進国と低開発国に分けて、その過程を分析してみるのが好都合である。

さて、経済先進国における共産主義とは一体何だったのか。

古典的マルクス主義の主張によれば、共産主義革命の到来は歴史的必然であるとされる。

その理由は大旨以下のように説明される。

資本主義社会とは本質的に資本が自己増殖してゆく過程である。

単純な経済モデルを考えてみよう。

資本は投資され利潤を生んで回収されなければならない。

この場合、利潤を生むのは労働者の労働である。

利潤は労働者を搾取することのみによって得られる。

このような資本の投資と回収のサイクルが繰り返されるに従い、労働者の搾取は進み、労働者はますます窮乏化してゆく以上、最終的消費者たる労働者の購買力も絶対的に減少してゆかざるを得ないからである。

資本の利潤の側面から言えば、資本の投資・回収のサイクルが繰り返されるに従い、投下資本に対する純利潤率も低下してゆくことになる。

ここにおいて、過剰生産と労働者の過少消費は最終的に恐慌となる。

そして労働者の絶対的窮乏化を伴った恐慌は、労働者の暴力革命を必然とし、資本主義は崩壊せざるを得ない。

哲学論などはさておき、ごく単純化して言えば、これが古典的マルクス主義のエッセンスであり、これに権力奪取のための前衛党の戦略論を加えたものがマルクス・レーニン主義である。

もちろん、マルクスが予言したこの崩壊への過程を未然に防ぐ方法は知られていた。

社会福祉政策の導入による労働者の生活水準・消費水準の上昇がそれである。

資本家側が譲歩して利潤を労働者側に配分する。

これを累進課税や社会福祉政策という政治的仕組みで行う。

こうすれば労働者の消費水準は上がり、過剰生産による恐慌は回避できる。

ところが古典的マルクス主義者たちは、このような回避策は非現実的だと批難した。

なぜなら、資本家とは労働者を搾取することこそが彼の存在の本質であり、いかに合理的な解決策でも、資本の側がそれを受け入れるはずは無いと考えたからである。

しかし、歴史は古典的マルクス主義者たちの革命の必然の予測が全く誤まっていたことを実証して見せた。

彼らが有り得ないと予測した事態がまさに現実となったのである。

自由社会は、19世紀以来、労働運動・社会主義運動の要求を徐々に取り入れ、さまざまな社会福祉政策によって資本主義の修正を行なった。

修正資本主義の誕生である。

マルクスの予言は崩壊した。

自由経済は、彼の想像以上の恐るべき柔軟性を有していたのである。

この自由経済の柔軟性は、確かに多くの人々の血と涙と汗の結果もたらされたものである。

だが結果として、自由主義社会における修正資本主義路線は、大恐慌後におけるアメリカでのニューディール政策の導入以来不動のものとなった。

社会民主主義政党が長期にわたり政権を担当した、イギリスや北欧諸国ではさらに高度な福祉国家さえ誕生するに至った。

こういった流れの中で、先進国における共産主義革命の必然性は全くの笑い話になった。

最低賃金・労働法・福祉政策・累進課税などは、大量の中産階級を出現させ、彼らの旺盛な消費自体が経済の拡大をもたらすようになったのである。

大概の自由主義先進諸国には共産党が存在する。

特にフランス、イタリアにおいては共産党の存在は無視することが出来ない。

70年代には“ユーロコミュニズム”“白い共産党”の躍進が話題となったこともあった。

しかし、共産主義の本家ともいえるソ連が自己解体を始めている現在、誰も共産党が先進国経済に指導的役割を果たせるとは信じていない。

フランスやイタリアにおいて共産党が強大な存在になったのには、それなりの歴史的経緯があるのだが、もはや彼らの存在理由は、先進国を共産主義化することではなく、労働者・労働組合の既存利益の保護・拡充ということであろう。

日本においても、日本共産党の得票率は国政選挙で毎回10%を上回っている。

しかし党員は別とすれば、共産党に投票している人々のうち、本当に日本における共産主義政権の成立を期待している人はごく少数である。

共産党に投票する動機といえば、「民商でお世話になっているから」といった実利的なものか、自民党長期政権の腐敗に対する批判のいずれかであろう。

日本においては、共産党のみならず新左翼を含めて、共産主義=マルクス・レーニン主義のアピールはきわめて小さいし、批判勢力として以外は存在意義が無い。

そして、その影響力も中ソの自由経済化の奔流の中で、薄れがちである。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 次回、第3回連載 【第4章、低開発国のディレンマ】 に続く。

この企画の紹介論文は、4回に分けてご紹介させて頂きます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【 第2回掲載分の 補足的解説 】

1989年の時点では、以上の論文に何も付け加えることは無かった。

しかし、今日、また新たな局面が生じ、若干の補足が必要であると思う。

一度は、先進国において定着した修正資本主義の考えが、80年代全般から覆されてきたのである。

アメリカにおけるレーガン革命、イギリスにおけるサッチャー革命以来、特に、英米両国においては、新自由主義の名の下に19世紀的なレッセフェール政策が正しいとされ、修正資本主義的な考え方が否定されるようになっていった。

一時はこれが、英米両国を中心として、世界的に新しい経済成長のモデルを作り出したが、結局、この自由放任主義が行き過ぎて今日の世界大不況を引き起こす原因となってしまった。

いわば80年代から90年代硬直化した福祉国家体制が社会の漆黒になっていたことは確かであり、これを再整理する必要はあったのだが、このトレンドが行き過ぎて、修正資本主義が持っていたバランス感覚を喪失させてしまった。

現在、世界的な不況の底が益々深くなるに及んで、ややマルクス主義が復活してきている。

本屋に行くと、急速に出版トレンドにおいてマルクス主義の復活傾向がみられる。

今日の状況だけ見れば、レッセフェール的な資本主義が如何に弱肉強食的であり、社会全体に害悪をもたらせているかという言説は非常に俗耳に入りやすい。

しかし、実はレッセフェール的な資本主義に対する、マルクス主義の批判を消化し、乗り越えたところに、修正資本主義的な考えは成立していたのである。

マルクス主義に戻れというなら我々は、ソ連型社会主義に戻るしかないことになる。

それこそが、現実に地上に存在しえた唯一の社会主義国家であった。

政治的に自由な社会主義国家などというものは「空想的社会主義」そのものであって、現実には存在し得なかったのである。

現在マルクス主義の復活を主張する人々は、一歩進んで、ソ連型社会主義の復活をも主張するのであろうか?

我々は、レッセフェール的な資本主義か?マルクス主義的な社会主義かの二者択一の選択に直面しているわけではない。

少し歴史を振り返って見れば、国民経済を単位とした修正資本主義こそが、国民の大多数に幸福をもたらしていたことは誰にも分かることである。

それ故に、我々が、今目指すべきところは、レッセフェール的な資本主義の適度な規制と国民共同体経済を発展させるための修正資本主義の路線である。

そしてそれは、ケインズ主義的な経済政策を基本としたものとなるであろう。

それでは、何故?サッチャー主義やレーガン主義が一世を風靡したのであろうか?

理由はおよそ二つ考えられる。

第一は、修正資本主義における、社会主義的な部分が行き過ぎて、自由競争そのものが抑圧され、福祉政策が肥大し、国家官僚組織が巨大化し、個人の自由と自由な起業家活動が、抑圧されるに至ったからである。

それらの過剰な拘束からの解放を、サッチャーやレーガンは主張し、国民の多くから拍手喝采を持って向かい入れられたし、その政策がある程度、経済成長の活性化をもたらしたのもまた事実である。

第二に、共産主義の死滅により、資本主義社会がライバルを失い、道徳的緊張感を喪失してしまった事があげられる。

資本主義は共産主義というライバルが存在する間は、倫理的緊張感を保ち、拝金主義に陥ることに対して、無意識の内にも道徳的な規制が働いていた。

資本主義がイコール拝金主義であるならば、弱肉強食によって社会秩序が失われ、モラルは荒廃し、やがて資本主義そのものが崩壊して、共産主義に道を譲るであろうということは、容易に予測できた。

それ故に、共産主義の存在自体が、資本主義に倫理的緊張感を与えていたのである。

共産主義が崩壊し、ライバルを失った資本主義は、このような倫理的な緊張感をも喪失してしまい、拝金主義へと堕落することになった。

まことに皮肉な結果だったといえよう。

我々は今、そのような歴史的時点に立っているのである。

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 国際情勢(海外のニュースなど)(364)

- 未来学(84)

- 国内情勢(321)

- 近況ニュース(活動記録など)(378)

- Media Review(138)

- エッセイ(40)

- 詩・俳句(38)

- 芸術活動(芸術関係)(17)

- 「ドンと来い!大恐慌」関連(33)

- その他(10)

- 311・原発事故関連(9)

- NHK捏造事件と無制限戦争(72)

- 「永久国債の研究」関連(10)

- 「鳩撃ち猟」レポート(8)

- 【藤井厳喜アカデミー第1弾・国民の為の政治学シリーズ】(17)

- 【藤井厳喜アカデミー第2弾・日本を復活させる智恵─増税を許すな!】(4)

- 【藤井厳喜アカデミー第3弾・国際関係論入門】(8)

- 政治学(21)

- 特集『東アジア共同体は亡国への道』大シナ帝国成立を阻止せよ(8)

- 猫・Animal関係(10)

- FMラジオつくば【KENNY'sProject】(84.2mhz/TUE/22-23)(21)

- シリーズ 『共和制革命を狙う人々』(9)

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「『真実の日中関係:毛沢東の発言を検証する」1,2 他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「朝鮮と台湾」1,2 他

- 12月18日(水)16時から17時半 ニッポン放送「ザ・ボイス!そこまで言うか!」出演:フリートークコーナーでは「CHINAの属国化するイギリス」について語る(動画付)

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月17日(火)22時から出演【KENNY'sProject】ヨーロッパでなくなるヨーロッパ:英独仏の変貌【2013/12/17】ノンカット版動画付

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】1「TPPと南北問題」、2「ローマ法王のクリスマス・プレゼントとカジノとビットコイン」他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「特定秘密保護法に賛成する!!!」1、2他

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月10日(火)22時から出演【KENNY'sProject】超親日国ポーランドは暗号技術大国:戦前から続く日本との絆【2013/12/10】ノンカット版動画付

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「米中対決時代:人民元高政策導入と防空識別圏問題」1、2他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「Chinaの属国化するイギリス:キャメロン英首相の売国外交」1、2他

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月第1週分【KENNY'sProject特別編】憂国忌と群青忌を語る:憲法改正の必然性【2013/12/1週分フォローアップ版】ノンカット版動画付